- 家庭の医学 -

よく見られる子どもの病気

鼻水、鼻づまり

子どもの風邪と「鼻水、鼻づまり」は切っても切れない関係にあります。

まず小児期を 1新生児、乳児期(1歳まで)、2幼児期(小学校入学まで)、3学童期(15歳まで) に分けて考えてみましょう。

1新生児、乳児期(1歳まで)

生後3ヶ月までは赤ちゃんは口で呼吸ができないため、完全な鼻づまりを起こすと呼吸困難やチアノーゼ(顔色や唇の色が酸素不足のために青く見える状態)を生じてきます。原因としては、かぜによる急性鼻炎が最も多くなります。

家庭でできる対策としては、

- 湿らせた綿棒などで鼻孔近くの鼻のかたまりを除去する

- 口で鼻みずをゆっくり吸い出す

- 市販の吸入器で鼻水を吸い出す

- ティッシュでこよりを作り、ゆっくりと鼻の奥まで7~8cmくらいこよりを回しながら入れていく

4.の方法は3、4ヶ月くらいまでの赤ちゃんではたいへん有効で、こよりをゆっくりと引き出すと鼻水がティッシュとともに出てきますが、同時にくしゃみをして鼻水が外に出てきます。6ヶ月くらいになると赤ちゃんも力が強くなり、頭を振り回していやがるためこの方法は困難になります。

2幼児期(小学校入学まで)

幼児期ではかぜによる急性鼻炎で鼻水や鼻づまりを起こすことが多いのですが、これらの症状が長引くときには、副鼻腔炎やアレルギー性鼻炎が原因として考えられるようになります。

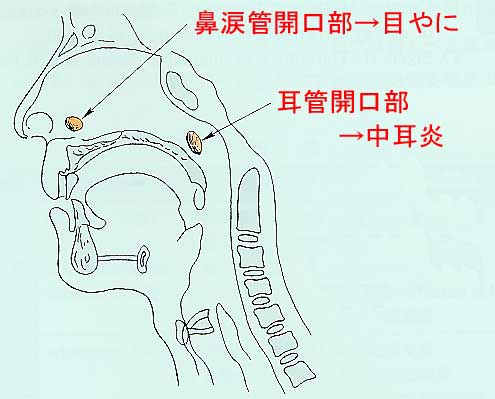

中耳炎と目やに

この時期の鼻水や鼻づまりはしばしば中耳炎や目やにを伴うことがあります。

耳と鼻は耳管で、目と鼻は鼻涙管でそれぞれつながっています。かぜのために粘りの強い鼻水が多くなるとこれらの開口部がふさがれるようになります。耳管がつまると中耳炎が起こりやすくなります。また、鼻涙管がつまると涙が流れにくくなり細菌感染のために結膜炎を起こしやすくなります。

これらの中耳炎や結膜炎では鼻みずや鼻づまりに対する治療もまた必要となります。

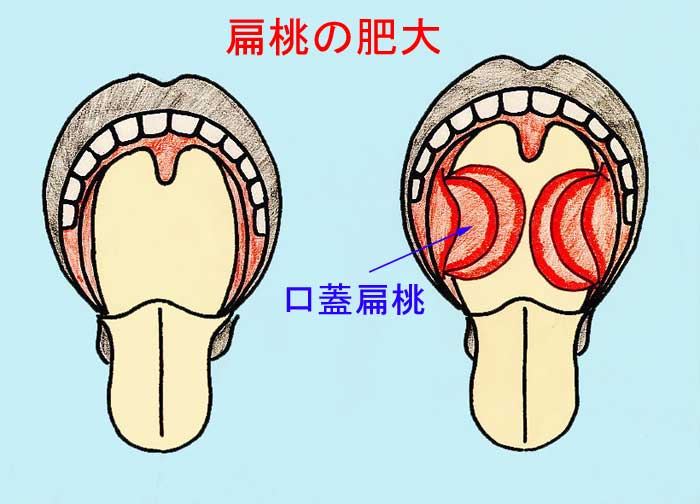

急性扁桃炎

この年齢の鼻づまりでは鼻の病気の他に、扁桃肥大やアデノイドの関与も大きくなります。ふつう扁桃(口蓋扁桃)という場合、扁桃炎に代表されるように、のどの左右に見られます。(図2,写真)

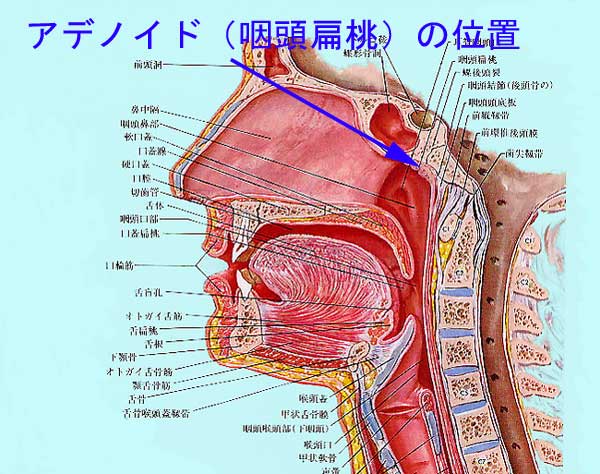

アデノイド肥大

(図4)アデノイド(咽頭扁桃)はのどの奥に位置して、扁桃(口蓋扁桃)と同じリンパ組織からできています。

口を開けて見ただけでは、のどの奥のアデノイドが大きいかどうか判断することは困難です。アデノイドが肥大すると鼻づまりやいびきが強くなるだけでなく、睡眠障害や注意力の低下、発育障害などを生じることがあります。

アデノイドは3歳頃から発達し、5~6歳で最大となり12~13歳で小さくなります。扁桃(口蓋扁桃)やアデノイドの大きさは個人差がずいぶん見られます。

3学童期(15歳まで)

幼児期と同様に鼻水や鼻づまりが長引くときには、副鼻腔炎やアレルギー鼻炎の頻度が多くなります。

急性副鼻腔炎

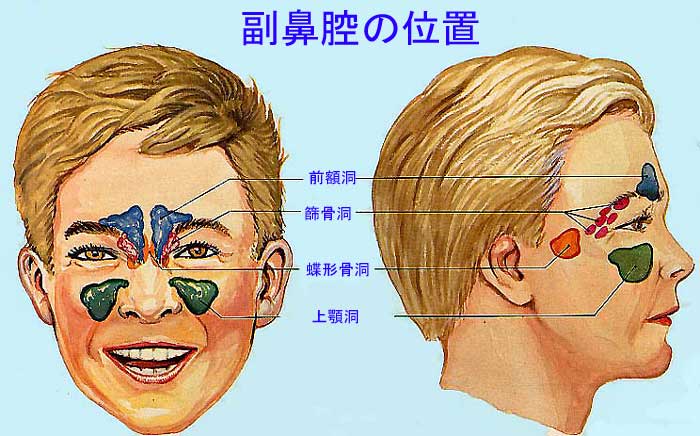

急性副鼻腔炎はかぜに続発して起こりやすく、副鼻腔(鼻腔につながっている顔の骨の空洞)の中に細菌感染を起こすために、うみ(膿)が貯留し蓄膿症とも呼ばれていました。

鼻づまりや膿性の鼻水が認められるときに、急性副鼻腔炎と診断されます。副鼻腔炎は4~6歳で最も多く、成長とともに自然に治癒するようになります。

アレルギー性鼻炎

アレルギー性鼻炎や花粉症は、近年とくに増加傾向にあります。鼻水や鼻づまりの原因としても、副鼻腔炎よりもアレルギー性鼻炎の影響が強くなってきます。

また副鼻腔炎も今までのようにかぜから起こる化膿性副鼻腔炎は少なくなり、アレルギー性鼻炎と合併したアレルギー性副鼻腔炎が多くなります。

参考文献:

ⅰ)山下敏夫ら編:新図説耳鼻咽喉科・頭頸部外科講座、第4巻 口腔・咽頭・喉頭・気管・食道.メディカルビュー社、2000.

ⅱ)波田野洋一:小児の鼻閉.鼻アレルギーフロンティア、メディカルレビュー社、3:60-63,2003.

ⅲ)豊原清臣ら編:開業医の外来小児科学.南山堂、1997.