日常外来診療に基づいた総合内科のアプローチ

-- 臨床研修医のために --

実臨床で注意したい出血傾向

出血傾向と言えばITPや白血病にみられるような血小板減少によるものが多いのですが、血小板異常や血友病などのような教科書的な疾患についての記述は割愛します。

ここでは外来診療中に目にすることの多い点状出血や皮下出血(紫斑)について、どのような疾患を想起すべきか範囲を広げて考えます。その多くは内服中の抗血小板薬や抗凝固薬の影響と考えられますが、次に述べるような原因が明らかでない場合もあります。

Achenbach(アッヘンバッハ)症候群

Achenbach症候群は、外傷や血液凝固能異常などの明らかな誘因がないにもかかわらず、突然、手指や手掌(まれに足趾・足底)などに痛みやしびれ、つっぱりといった異常感覚が生じ、同部位に血腫が形成される疾患です。その後、浸潤性の皮下出血や紫斑を残し、数日から数週間持続した後に自然消失します。

こうした出血発作は繰り返され、短時間に頻回の人もいれば、数年ごとの人もいます。好発部位は、示指、中指です。中でも中節部と基節部に出現することが多く、50歳代以降の女性に多く認められます。

原因としては、加齢に伴う局所の血管の脆弱性が疑われていますが、はっきりとはしていません。本人が気付かないくらいのちょっとした刺激などを契機に微小血管が壊れ、血腫を作るのではないかと考えられています。

血液検査などを行っても異常所見は見られず、特別な治療を行わずとも自然消退します。軽度のものを含めると、本症は意外と多いのではないかという印象があります。

体質や年齢での変化

特別に深刻な病気ではなく、体質的に毛細血管が弱かったり、年齢とともに血管の壁が弱くなってきたりすると、軽い刺激で出血しやすくなることがあります。

単純性紫斑

静脈が弱い若い女性に多くおこりやすく、主に大腿部から下腿部にかけて紫斑が現れます。特別に危険な病気というわけではなく、紫斑以外に症状はありません。点状の紫斑が多く出現しくり返したり、紫斑とともに鼻血や生理出血が増えたりするようなことがあれば、血小板減少性紫斑の可能性を考えます。

上肢を圧迫するような姿勢や腕枕でうたた寝をした場合、顔を横にして圧迫したまま睡眠をとったとき、子どもが強く号泣したときなどに、点状出血を生じることがしばしばあります。静脈のうっ血が原因で起こります。

老人性紫斑

年齢とともに毛細血管を保護するコラーゲン繊維や脂肪組織が減少し、血管自体ももろくなってくるため、軽い刺激でアザができやすくなります。これも特別な病気というわけではなく、年齢による変化の1つです。

慢性色素性紫斑

慢性色素性紫斑は中年以降にみられる下肢の点状出血、毛細血管拡張、褐色調の色素沈着で、慢性の経過をたどります。やや男性に多くみられます。臨床症状によりシャンバーグ病、マヨッキー(血管拡張性環状紫斑)、紫斑性色素性苔癬様皮膚炎の3型に分けられています。

原因は明らかではありませんが、微小循環障害と血管壁の弱さが関係するようです。時に高血圧や静脈瘤を合併し、これらは静脈圧の亢進が要因と推定されます。

症状は下腿に多数の点状紫斑が生じ、徐々に進行して大小の紅褐色の色素斑になります。繰り返すうち、下腿、大腿、腰臀部へと拡大していきます。全身症状は伴わず、かゆみはないことが多いようです。

本症の多くはシャンバーグ病で、斑と斑の間に拡張した静脈あるいは静脈瘤が認められることがあります。

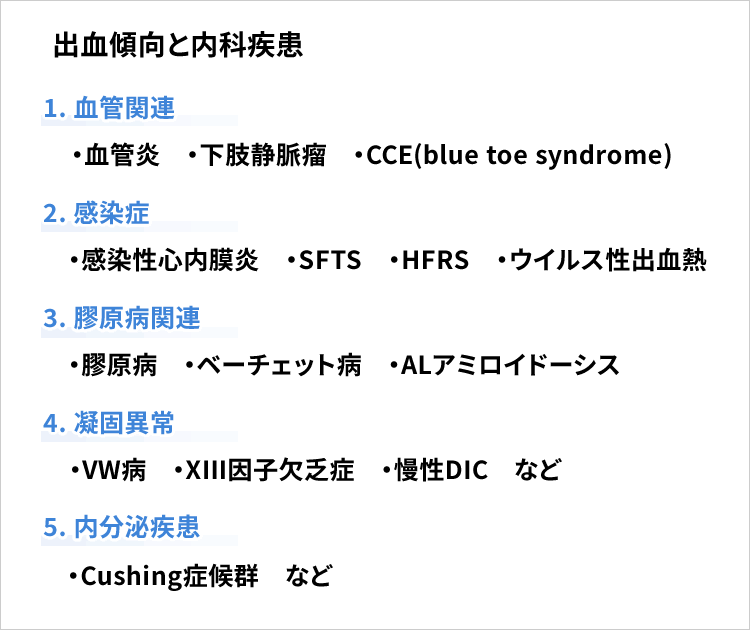

出血傾向と内科疾患

鼻出血、紫斑(皮下出血)や点状出血など出血傾向をみた場合には、内科的には以下のような重要な疾患を想起する必要があります。これらの疾患では、出血傾向は主症状というよりは随伴症状の場合が多くあります。

*この図では肝疾患や腎疾患、血小板減少や白血病などの血液疾患などは割愛しています。

1. 血管関連

血管炎

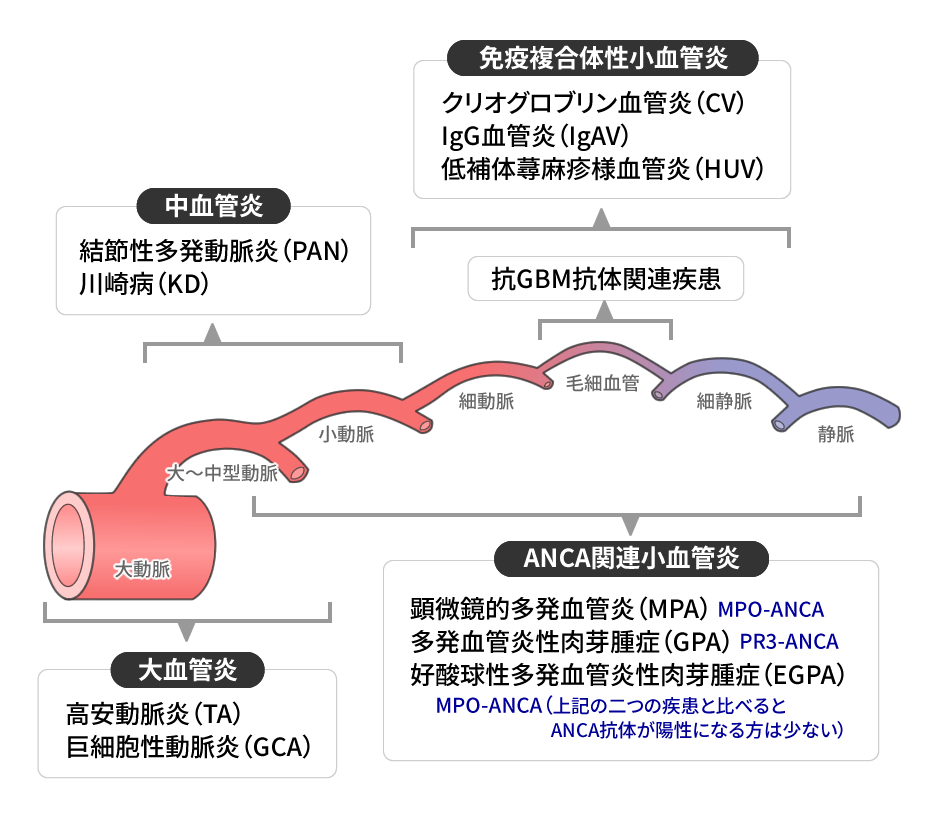

血管炎の皮膚病変は多彩です。紫斑、血疱、水疱、潰瘍、皮下結節、網状皮斑のほか蕁麻疹、紅斑などがみられますが、血管炎の最も特徴的な皮疹はやはり紫斑です。紫斑、紅斑に加えて、血液を含んだ水ぶくれである血疱などを伴う場合には血管炎が疑われます。

血管炎には様々な疾患があります。これらの疾患の中で頻度も高い全身性の血管炎としてヘノッホ・シェーンライン紫斑病があります。本症はIgA血管炎やアナフィラクトイド紫斑とも呼ばれます。血管壁の炎症による紫斑であり、触知性紫斑と言われる「触ると軽いしこり」のある紫斑がほぼ全例に出現します(結節性紅斑は皮下脂肪織炎であり、有痛性紅斑が特徴です)。

一般的には両下腿や足背に浸潤を触れる紫斑が生じやすいのですが、小児では臀部、大腿部、背部、上肢に好発します。乳児ではしばしば顔面にみられます。小児や若年者に多い疾患ですが、高齢者を含む成人発症例も約10%あります。

触知性紫斑以外に点状あるいは斑状の紫斑、水疱、血疱、潰瘍などが生じます。

本症は上気道感染後に続発する例が多く、溶連菌感染症との関連性が指摘されています。好酸球性多発血管炎性肉芽腫症EGPAでも同様の皮膚症状を示すことがあります。

下肢静脈瘤

下肢静脈瘤には、血管がボコボコ盛り上がり目立ってくる「伏在型静脈瘤」と、その他の「軽症静脈瘤」に分類されます。伏在型静脈瘤には、太ももやふくらはぎの内側にかけてコブが目立つ大伏在静脈瘤と、ふくらはぎの裏側にコブが目立つ小伏在静脈瘤があります。

軽症静脈瘤には「側枝静脈瘤」「網目状静脈瘤」「クモの巣状静脈瘤」がありますが、ほとんど見た目だけの問題で症状はありません。実際には、いろいろなタイプの静脈瘤が混在していることも多くあります。

下肢静脈瘤を長期間放置すると、❶うっ滞性皮膚炎 ❷色素沈着 ❸体毛の脱落 ❹蜂窩織炎 ❺脂肪皮膚硬化症 ❻皮膚潰瘍 など皮膚にさまざまな合併症を来すことがあります。

一方、皮膚科の外来でよく見かける症状に下肢静脈瘤が隠れていることもあります。その症状は慢性色素性紫斑といいます。慢性色素性紫斑を顕微鏡で観察すると、毛細血管レベルの出血と慢性炎症が主体です。したがって、静脈瘤を含めて足の静脈の循環障害があるかないかを診断する必要があります。

コレステロール結晶塞栓症CCE(blue toe syndrome)

CCEは、動脈硬化の素因(高齢、高血圧、糖尿病、脂質異常症、喫煙歴など)を持つ者に、血管内操作を伴う検査・治療施行後、抗凝固療法や抗血小板剤などによるプラーク破裂などが原因で発症します。自然発生例も25%で存在します。

動脈壁に存在するプラークが破綻して、動脈硬化巣からコレステロール結晶が血中に遊離し、末梢の微小動脈を閉塞し同部位において血管炎を引き起します。

契機となった検査や治療後まもなく発症する急性型、数週間から数ヶ月かけて進行する亜急性型、および慢性緩徐進行型の経過をたどる慢性型があります。食思不振、体重減少、発熱といった全身症状の他、腎障害、網状皮斑、足趾の紫斑(blue toe syndrome)を呈します。

下肢血行障害のみならず、急性腎不全を併発し重症化することが知られています。皮疹は細胞虚血の程度によっては有痛性となります。血液検査では好酸球増多(80%)や炎症反応を伴うため、血管炎との鑑別を要します。

2. 感染症

感染性心内膜炎IE

塞栓症はIEの約20~50%で認められ、中枢神経が最多で、腎臓(約7%)、脾臓、肺、冠動脈にも発症します。塞栓症のリスク因子として、可動性の大きい疣贅や黄色ブドウ球菌が挙げられます。

IEにおける脳梗塞や髄膜炎などの中枢神経合併症の頻度は25%であり、その半数で中枢神経症状が初発症状となります。細菌性髄膜炎で明らかな基礎疾患がない場合、IEの存在を考慮すべきです。

IEでは多彩な症状を呈しますが、脾腫は11%、爪下線状出血8%、Janeway斑5%、眼球結膜の点状出血5%、Osler結節3%と報告されています。Osler結節は免疫学的現象であり圧痛および紅斑を伴う手指や足趾の結節です。Janeway斑は手掌や足底の小赤色斑で痛くありません。眼底の出血性梗塞をRoth(ロート)斑と呼びます。

手指や足趾の先端部の点状出血では、IEおよびCCEを鑑別します。発熱を伴えばIEを考え、急性の腎機能障害を伴えばCCEを考えます。

重症熱性血小板減少症候群SFTS

野山に生息する、SFTSウィルスを保有したマダニに刺されることで感染します。ヒトからヒトへの感染は確認されていませんが、中国と韓国では院内感染事例として患者血液等からの医療従事者への感染が報告されています。

マダニ類は、日本の野山に広く生息しています。ダニは日本紅斑熱・ツツガムシ病等のさまざまな疾患を媒介します。

SFTSの主症状は発熱と消化器症状(食欲低下、嘔気、嘔吐、下痢、腹痛)です。その他、頭痛、筋肉痛、神経症状(意識障害、けいれん、昏睡)、リンパ節腫脹、呼吸器症状(咳、咽頭痛)、出血症状(紫斑、下血)等の症状が出現し、致死率は10%を超えます 。

SFTSはダニ媒介性ウィルス感染症であることから、流行期はダニの活動が活発化する春から秋と考えられます。

腎症候性出血熱HFRS

野ネズミが媒介するハンタウィルスによる出血性腎疾患で、極東ロシアから中国や韓国をはじめとしてアジアからヨーロッパにいたる広大な地域に分布しており、全世界では十数万人程度の患者発生があると推計されています。

わが国でも1960年代に大阪梅田での流行や、1970~1980年代に実験動物用ラットが感染源となり大学や研究機関で流行をきたしましたが、近年では発生の報告はみられません。

現在では、HFRSは中国では毎年4~6万人規模、韓国では300~400人/年、欧州全域では毎年数千人以上の患者発生があるものと考えられており、全世界における本症による年間入院患者数は15~20万人ほどであろうと推測されています。

ウィルス性出血熱

ウィルス性出血熱としては、エボラ出血熱、マールブルグ病、クリミア・コンゴ出血熱、ラッサ熱、南米出血熱などがあります。ウィルス性出血熱の流行地域への海外渡航歴があり、患者や媒介動物への曝露歴がある発熱患者ではウィルス性出血熱を疑い、保健所に連絡を行います。

3. 膠原病関連(特に全身性強皮症と皮膚筋炎)

膠原病と関連して爪周囲点状出血が診断のポイントになることがあります。このような特徴を示す膠原病は全身性強皮症と皮膚筋炎が挙げられます。

全身性強皮症

全身性強皮症の80%以上はレイノー症状で始まります。起床時の手指のこわばりが同時に起こることもしばしばあります。症状の比較的軽い全身性強皮症では、皮膚硬化がはっきりとわかるまでにレイノー症状だけが十年以上も続くことがあります。

強皮症によるレイノー症状を疑う重要な皮膚の変化が爪上皮出血点と呼ばれるものです。爪上皮出血点は指の爪の甘皮の部分にみえる黒い出血点のことです。

レイノー症状ではなく、直接皮膚硬化で発症することもあります。その場合、最初は手指のむくみ感や腫れとして気づき、次第にはっきりとした手指の皮膚硬化となり、その後、手背、前腕、上腕そして胸へと体の中心方向へ拡大していきます。

その他には、胸焼け・胸のつかえといった逆流性食道炎(胃酸が食道へ逆流して起こるものです)の症状などで発症することもあります。

皮膚筋炎

皮膚筋炎では手指に本症を疑う契機となる多彩な皮膚症状が現れます。これらの症状には疾患特異性の高いものと、低いものとが存在します。非特異症状には、手指の浮腫性腫脹、Raynaud現象、爪上皮の点状出血、凍瘡、爪周囲紅斑、アクロチアノーゼなどがあります。

手では爪の所見も重要です。SLEでは爪囲紅斑、強皮症では爪上皮出血点が見られますが、皮膚筋炎ではいずれも認められます。

特異症状には、皮膚筋炎におけるゴットロン徴候および丘疹、全身性強皮症における強指症および指先潰瘍・瘢痕と屈曲拘縮などがあります。手背の丘疹状皮疹であるゴットロン丘疹や、丘疹状にならない紅斑であるゴットロン徴候が認められます。

ゴットロン徴候にも様々な所見が認められます。角化が主体であるものは抗ARS抗体、丘疹性変化で炎症が強いものは抗TIF1抗体、滲出性紅斑や紫斑、潰瘍化の傾向があるものは抗MDA5抗体が陽性であることが多いです。

「逆ゴットロン徴候」、すなわち関節屈側に、鉄棒を行った時にできるまめ様の所見(鉄棒まめ様所見)を認めることがあります。「逆ゴットロン徴候」は抗MDA5抗体陽性であることが多いです。

Mechanic’s hand(機械工の手徴候)は手指先端の接触皮膚炎様の荒れのことですが、抗ARS抗体陽性例において認められます。

ベーチェット病

ベーチェット病は動脈や静脈の血管炎が生じる原因不明の炎症性疾患です。皮膚病変はよくみられる症状ですが、結節性紅斑(皮下脂肪織炎で有痛性紅斑)、毛嚢炎(ニキビ様の)様皮疹の他、表在性血栓性静脈炎、壊疽性膿皮症様の病変、および触知可能な紫斑などが生じることがあります。

皮膚が過敏になり、虫さされ、注射、ひげ剃りなどの刺激で赤く腫れることもあります。皮膚症状自体は1~2週間で治りますが、長い年月にわたり何度もくり返し現れることのある症状です。

触知可能な紫斑はIgA血管炎でもみられる特徴です。下肢のこのような紫斑をみた場合には、IgA血管炎やベーチェット病などを考慮します。また、結節性紅斑をみた場合には、特発性の他、ベーチェット病、サルコイドーシス、炎症性腸疾患、悪性腫瘍や悪性リンパ腫、溶連菌感染症、結核、薬剤性などを鑑別します。

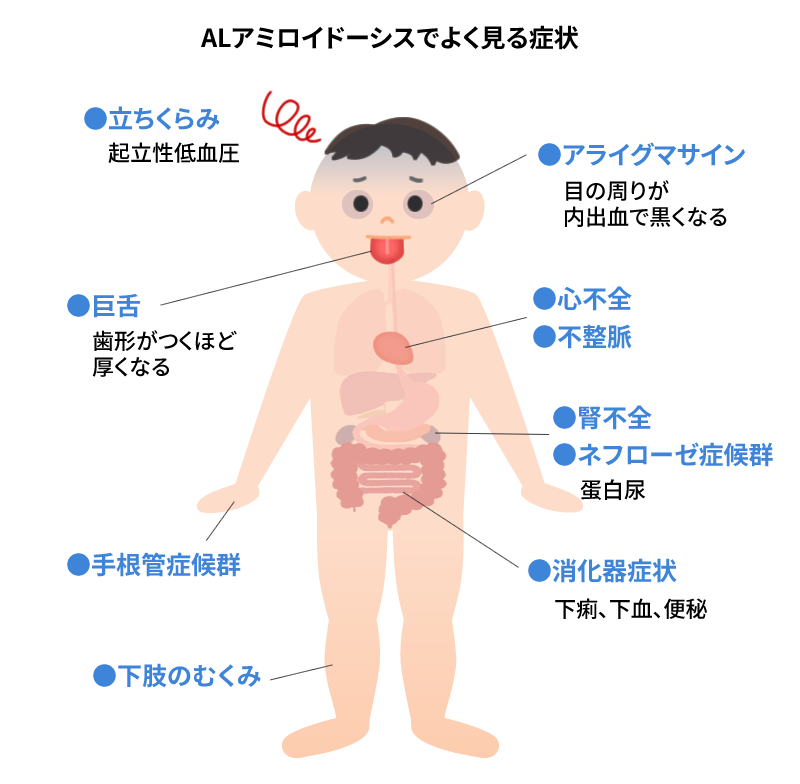

ALアミロイドーシス

アミロイドは血管にも沈着し、皮下出血や紫斑をきたしますが、眼窩周囲に紫斑が出現した場合、「アライグマの眼徴候」と呼ばれます。同様に、軽い刺激で生じる紫斑は「pinch purpura」と呼ばれます。これらの所見を認めたら、ALアミロイドーシスを疑う必要があります。

アミロイドーシスについて詳しくは本HPをご覧ください。↓

4. 凝固異常

出血傾向や紫斑・点状出血では血小板数や血小板機能の他に凝固因子を調べます。凝固因子のスクリーニングとしてはPT/APTTを調べます。PT/APTTの結果から分かることは次の図の通りです。

| PT延長 | APTT延長 | 欠乏が考え られる因子 |

原因 |

|---|---|---|---|

| 第Ⅶ | 早期のDIC、肝疾患、ビタミンK欠乏、 ワーファリン内服など |

||

| 第Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ、Ⅹ (単一または複合) |

|||

| 第Ⅷ、Ⅸ、 von Willebrand因子 |

ヘパリン投与、凝固因子の欠乏(血友病など)、 凝固因子に対する抗体(インヒビター)の存在、 抗リン脂質抗体症候群など |

||

| 第XⅢ (von Willebrand因子) |

DIC、外傷、手術時など |

実臨床で遭遇する機会の多いのは抗凝固薬を内服している場合ですが、それ以外に忘れてはならない疾患にvon Willebrand 病が挙げられると思います。

さらにPT/APTTが正常を示す第XⅢ因子欠乏症、大動脈瘤などが原因の慢性DICについて述べることにします。

■血小板数・PT/APTTに異常のない出血傾向

血小板数・PT/APTTに異常のない出血傾向として血小板機能異常症と第XⅢ因子欠乏症を考えます。von Willebrand病はAPTTが延長しない場合があることに注意します。

von Willebrand 病(VW病)

VW病はVWFの量的・質的異常に起因する遺伝性疾患です。有病率は0.01%ですが、軽症例を含めると1%程度と推定されています。第Ⅷ因子安定化による内因系凝固因子機能と血小板粘着能を有するVWFの異常により、鼻出血や皮下血腫などの体表面出血を生じます。

VW病は、このタンパク質が不足しているタイプ1、量はあるが機能に異常があるタイプ2、全く無いタイプ3の3つに大別されます。

| 出血症状 | Type 1(%) | Type 2(%) | Type 3(%) | total(%) | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 鼻出血 | 81.9 | 70.4 | 63.6 | 74.8 | ||

| 皮下血腫 | 66.3 | 77.3 | 81.8 | 71.4 | ||

| 月経過多 | 43.7 | 66.6 | 100 | 58.4 | ||

| 産後止血異常 | 14.6 | 25.9 | 33.3 | 23.2 | ||

| 口腔内出血 | 36.1 | 43.4 | 34.1 | 61.4 | 54.5 | 34.5 |

| 歯肉出血 | 30.1 | 36.4 | 54.5 | 31.8 | ||

| 抜歯後止血異常 | 25.3 | 34.1 | 45.5 | 26.6 | ||

| 関節出血 | 7.2 | 11.4 | 36.4 | 10.2 | ||

人口の1%近くあるにも拘わらず、気がついていない人が多数いるわけです。

VW病に気づくポイントとして、「鼻血がなかなか止まらない」「歯茎の出血、抜歯後の止血困難」「青あざができやすい」「小さな切り傷でも血が止まらない」「月経が重く長引く」「産後の出血が長く続く」「親族にも同じような症状がある」などが挙げられます。

過多月経があっても「毎月同じ、そういうものだ」と思い込んでいる女性も多くいます。

血友病と比べて軽症例が多くAPTT正常例もあるため、軽微でも長期にわたる出血傾向にはVWF活性・抗原の測定を考慮します。

第XⅢ因子欠乏症

第XⅢ因子はトロンビンによって活性化され、フィブリンを安定化させる機能を有しています。先天性の欠乏はまれであり、後天性ではインヒビターの存在、または産生低下や消費が原因となります。

第XⅢ因子は半減期が長く、その産生量が少ない凝固因子であるため、DIC、外傷・手術時などの消費によって他の凝固因子よりも相対的に減少しやすいことが指摘されています。

なお、第XⅢ因子活性の高度な低下(10%未満)では自己抗体の関与を疑います。自己抗体にはインヒビター(中和型抗体)と血中からの排泄を促進する非中和抗体があります。

インヒビター存在時には、「抗原」は基準値内で「活性」のみが低下している場合があるため、両者が測定できる場合には「活性」を測定します。(日本医事新報:2021.5.1 №5062;生坂政臣「外来診断学」)

第XⅢ因子欠乏症ではPT/APTTともに正常範囲内ですが、VW病でも試薬によってはAPTTが延長しない場合もあることに注意します。

慢性DIC

大動脈瘤は日常よく遭遇する疾患ですが、大動脈瘤の存在が凝固線溶系に影響を及ぼすことは意外と知られていません。

動脈瘤に伴うDICは、動脈瘤内面での凝固活性化により、線溶亢進状態となり出血を来す病態です。全身の微小血管に血栓を形成する急性DICとは異なり、慢性DICと呼ばれます。

慢性DICは組織因子が発現して凝固系が活性化されて発症しますが、大動脈瘤の他、心室瘤、巨大血管腫、固形癌などの基礎疾患でも発症することが知られています。

止血凝固異常を合併する割合は数%に過ぎないとされますが、出血傾向の一因となりますが臓器障害は起こりません。FDPやD-ダイマーは増加しますが、フィブリノゲンや血小板は正常ないし軽度減少します。

【重要】すでに述べた第XⅢ因子欠乏症が、慢性DICによる凝固因子の消費に伴って出現する可能性があることに注意します。

5. 内分泌異常

Cushing症候群

Cushing症候群ではコルチゾールが過剰に分泌されるので、長期にわたると前腕や下肢の皮膚が薄くなり、皮下の毛細血管が透けて見えてピンクのまだら模様になります。

やがて中心性肥満を生じ、顔もむくんだ赤ら顔になります。さらには多毛、にきび、腹部や臀部に赤色皮膚線状を生じます。

これらの症状が必ずしも明らかでない場合もありますが、耐糖能異常、および皮膚の創傷治癒遅延、ぶつけた記憶がないのに皮下出血を生じやすくなったり、女性では続発性無月経などがみられる場合は本症を想起します。