日常外来診療に基づいた総合内科のアプローチ

-- 臨床研修医のために --

腎機能検査を考え直す

1- 腎機能検査を考え直す:ポイント

【ポイント】

- 腎機能の評価には、血清Cr値に性別と年齢を加味する必要がありeGFRが有用となる

- eGFRの患者への説明法として、若いときを100%として今何%の腎機能が働いているか?と置き換えて説明することが可能と考えられる

- 薬剤投与量を決めるには、さらに体重を加味したCCrが有用となる

- 早期の腎機能障害の診断には、現時点では尿タンパク定量(Cr比)および尿アルブミン定量が重要である

- 尿β2MG、尿NAG、尿中NGALおよび尿中L-FABPなどのバイオマーカーは急性腎障害AKIの診断には有用と考えられるが、慢性腎臓病CKDには評価が定まっていない

- 随時尿から簡単に1日塩分摂取量が推定できるため、尿検査とともにぜひ活用したいものである

腎機能について若いときにはあまり意識しなくても、年齢ととともにその重要性が高まります。

日常診療で腎機能が重要であるにもかかわらず、早期に腎機能異常を見つける最適な検査方法がなかなか見当たらないことが一番難点と感じています。

腎機能が重要である理由として次のようなことが挙げられます:

●腎臓は細動脈が豊富で動脈硬化の影響を受けやすく、腎機能が悪くなり始めるとその他の臓器、とくに大動脈や心臓、脳血管の動脈硬化が進んでいるのではないかと推測できること。

●すなわち、腎機能が悪くなると血管や他の臓器の動脈硬化性疾患が起こる可能性が高くなること。

●腎硬化症、心筋梗塞、脳梗塞、大動脈瘤など動脈硬化が原因と考えられる病気は個人差が大きく、体質(遺伝?)が大きく関係しているのではないかと日常診療で常々感じられること。

●診療面では多くの薬剤が腎臓から排泄されるため、腎機能の良し悪しが治療上大きな影響力を持っていること。

次に腎機能検査について、簡単に要点だけを述べます。

2- 腎機能の血液検査について

腎機能は生下時が最も良いのですが、青年期を過ぎる頃から年齢とともに徐々に低下していきます。腎機能の低下速度は個人差が大きく、急速に低下する人もいれば、緩やかに低下する人、ほとんど低下しない人もいます。

そこには生活習慣だけでなく、その人の持って生まれた体質(遺伝?)が大きく関係しているのではないかと常々感じています。

腎機能の血液検査として血清Crが一般的ですが、年齢や性別(筋肉量が異なるため)の考慮なしに血清Crをもって一律に腎機能を評価することは困難です。

たとえば、血清Cr1.0であっても、20歳の時と60歳の時では意味合いが異なってきます。

そこで臨床的には、血清Crに年齢(18歳以上)と性別を加味したeGFRが重要視されます。

eGFRについて

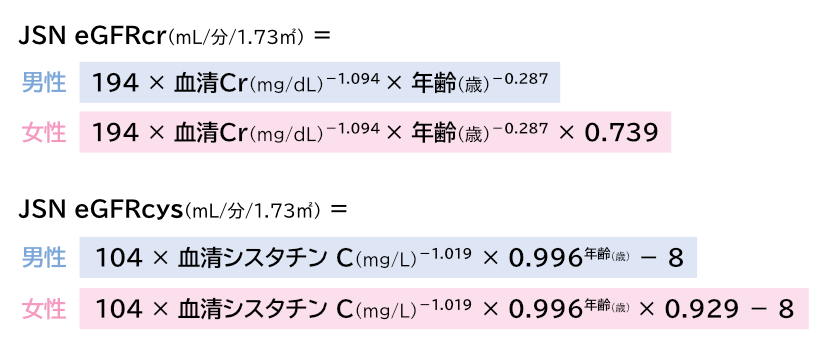

腎機能の指標として血清Crの持つ欠点を考慮して、年齢(18歳以上)や性別を考慮した、eGFRが用いられます。eGFRは年齢(18歳以上)、性別、血清Cr値から計算され、1分間あたりの腎血流量を示します(eGFR ml/min/1.73㎡)。

eGFRは正確な腎機能の評価方法としては有用ですが、次のような注意も必要です:

●長期臥床によって筋肉量が減少している場合や栄養状態が悪い場合は、血清Crが低値となりeGFRが過大評価される。

●逆に運動や肉類の摂取、薬剤投与などで血清Crが高値の場合は、eGFRが過小評価される。

そのため長期臥床例や小柄な高齢女性、アスリートや運動習慣のある高齢者などでは、血清シスタチンCに基づくJSN eGFRcysによる評価が適切だといわれている。

eGFRの計算式

しかしeGFRが1分あたりの腎血流量を表す指標であることを説明しても患者には理解するのが難しく、説得力に欠ける印象があります。

そこで、ここでは別の見方をすることにします。

eGFRの正常値が≧90であることを考慮して約100と仮定すると:

eGFRは若い時を100%とすると、今何%の腎機能が働いているか?

すなわち若いときに比べて腎機能がどのくらい低下しているか?

と説明を置き換えることができます。これは骨粗鬆症のYAM値とよく似ています。

*YAM値は、若年成人平均(Young Adult Mean)の略で、20歳から44歳の平均的な骨密度を100%とした場合の相対的な骨密度を示す数値です。70%以下では骨粗鬆症の疑いが高くなります。

この説明の方が患者から説明を求められたときに分かりやすいのではないかと感じます。

eGFR 55ml/min/1.73㎡と計算された場合、患者には「若い時を100%とすると今約55%の腎機能が働いています。正常は60%以上です。

腎機能を温存するために血圧や糖尿病の注意の他、水分をしっかりと飲むことと塩分を少なくすることが重要です」と説明します。

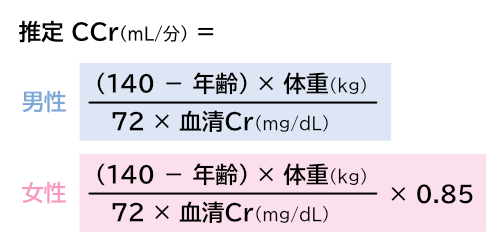

CCr(クレアチニンクリアランス)について

薬剤の投与量を決定する上で、年齢や性別は同じでも体重によって薬剤投与量は大きく変化します。

循環器内科では心房細動に対してDOACを使用します。DOACの投与量を決めるときには、血清Cr値に年齢と体重を加味してCCrを計算して決定します。

体重を加味したCCrは薬剤投与量を決めるときに有用

と言い換えることができます。同じ性別・年齢であっても、体重が異なれば薬剤の投与量も当然変わってくるわけです。

CCr推算式 (Cockcroft-Gaultの式)

*Crは尿細管で分泌されるため、CCrは若年者ではGFRより30%程高めに推算されます。

*2歳以上11歳以下の小児のCCrの計算には、次のSchwartzのCCr計算式を使います。

SchwartzのCcr計算式(小児用:2歳以上11歳以下に適用)

小児の血清Cr基準値について

血清Cr値は、腎機能に反比例し筋肉量に比例します。このため成人に比べて小児のCr基準値は小さくなります。

小児のCr値の生理的な推移は、出生直後は母親と同値ですが、数日後には本人の値である0.4mg/dl程度になります。

その後は腎機能の発達とともに1歳台0.2mg/dl強、身長の伸びに合わせて4歳0.3mg/dl、10歳0.4mg/dlとなります。

その後は思春期の急激な筋肉量の増加に合わせて急上昇し、成人するころには男性0.8mg/dl、女性0.6mg/dl程度になります。

3- 尿中NAGや尿中β2MGなどバイオマーカーの有用性について

腎機能障害は通常血清Crにより評価しますが、上昇している場合はすでにGFRが半分近くにまで低下してしまっており、腎障害が進行した、つまり腎不全に陥った結果を評価していることになります。

尿細管障害は糸球体障害よりも腎機能とよりよく相関すると言われています。

これまで尿中NAGや尿中β2MGは腎障害の非侵襲的で簡便な検査法として有用されてきましたが、次のような治療上の限界もあります。

●尿NAGは近位尿細管からの逸脱酵素であり、β2MGは近位尿細管の再吸収障害により尿に排泄される。

したがって末期腎不全に至り尿細管が荒廃してくるとNAGは低下するが、β2MGの尿中排泄は持続する。

●すでにCrが上昇(Cr 2~3mg/dl)しGFRが50~30% まで低下した腎不全で尿中NAGは上昇する。逆に高度の腎障害では尿細管上皮細胞数が減少しているため低値となる。

つまり、Crが上昇していない時期に、尿細管障害を起こしているかどうか不明な場合に測定する意義がある。すでに特定された腎障害ではこれらのマーカーを測定する意義は低い。

●急性腎障害(AKI)においてこれらのバイオマーカーの期待は高まっている(尿中NGALと尿中L-FABPもAKI早期診断のための新しいバイオマーカーとして期待されている)。

尿細管障害をより早期に特定できれば早期治療による予後の改善が期待できるし、潜在的腎毒性を持つ薬剤やサプルメントのほか重金属や溶媒など環境的職業的腎障害性物質の影響をモニターすることも可能となる。

しかしながら現在のところ評価は定まっていない。

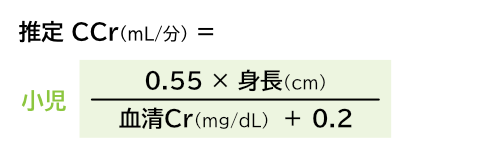

4- 尿中タンパクと尿アルブミン定量(Cr比)

尿タンパク定量と尿アルブミン定量(Cr比)は、どちらも尿中のタンパク質を測定する検査ですが測定対象と目的が異なります。

尿蛋白定量は尿中の総タンパク質量を測定し、腎疾患のスクリーニングや進行度を評価する一般的な検査です。

一方、尿アルブミン定量は特に糖尿病性腎症DKDの早期発見に有用なより高感度な検査で、微量のアルブミンを測定します。

これらの検査は、現時点では慢性腎臓病CKDおよび糖尿病性腎症DKDを早期からモニターできる標準的な検査方法と考えられています。保険適応上、糖尿病以外のCKDには尿タンパク定量(Cr比)、DKDには尿アルブミン定量(Cr比)を使い分けます。

5- 一日塩分摂取量の推定について

1日の食塩摂取量は、随時尿(Na/Cr比、年齢、体重、身長)から簡単に推算できます(Tanakaの式など)。

蓄尿の必要がないため簡便であり、尿タンパク(アルブミン)定量とともにぜひ測定したい項目です。

担当医から患者に摂取量を報告することで減塩指導などに役立つと考えています。

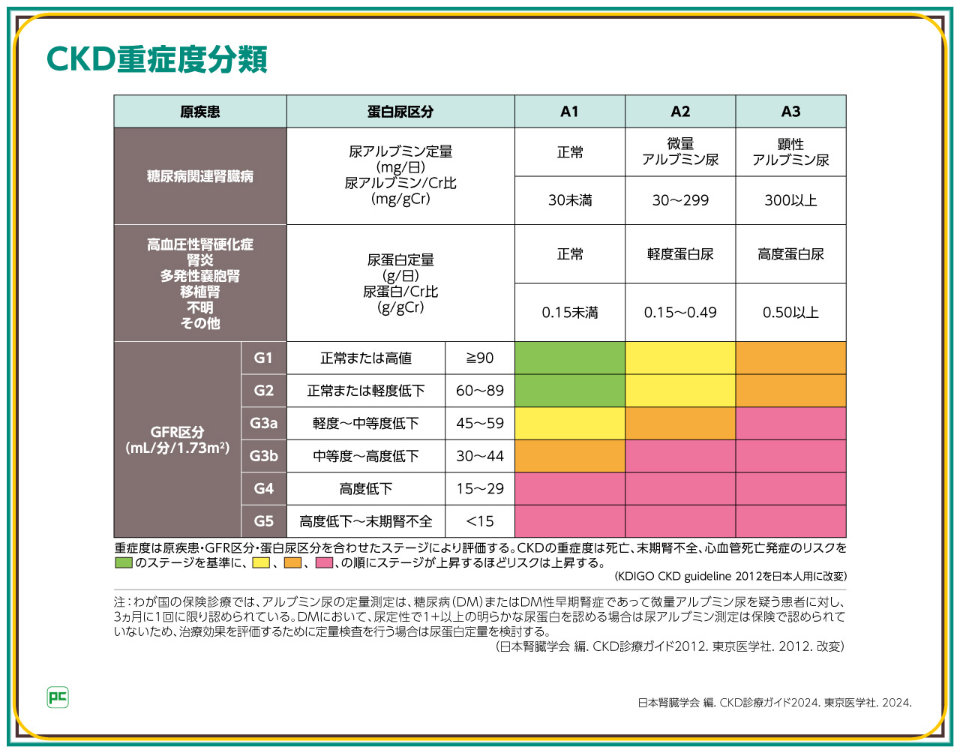

6- 尿一般からの検査のながれ

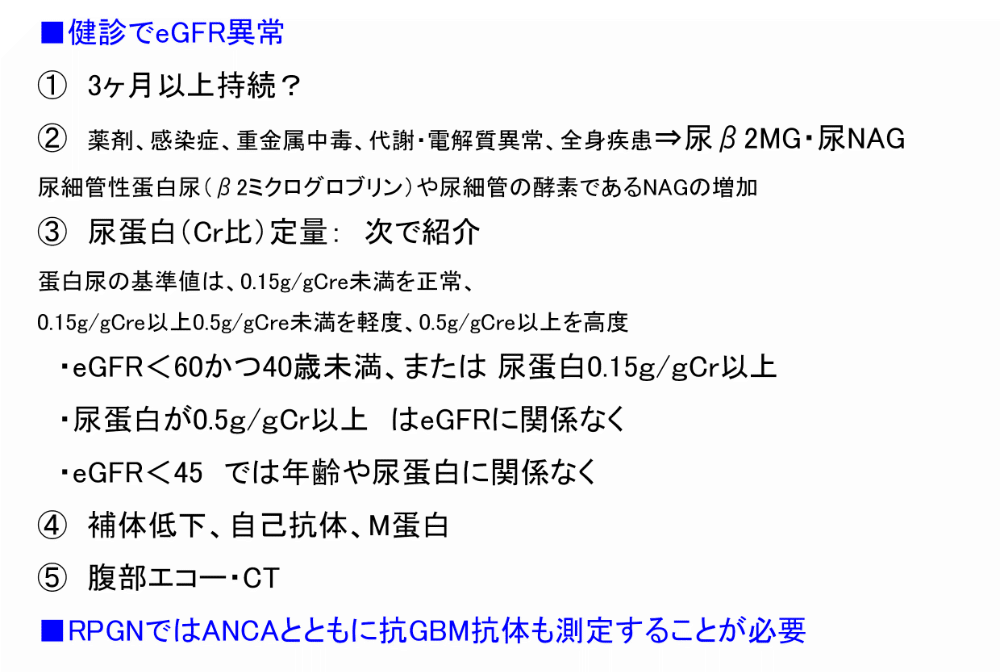

7- 健診でeGFR異常を指摘された場合