- 家庭の医学 -

よく見られる大人の病気

物忘れ

年を重ねると誰でも物忘れが多くなってきます。よく忘れるのは人の名前で、のど元まで出ているのに思い出せないと自分が情けなくなってしまいます。

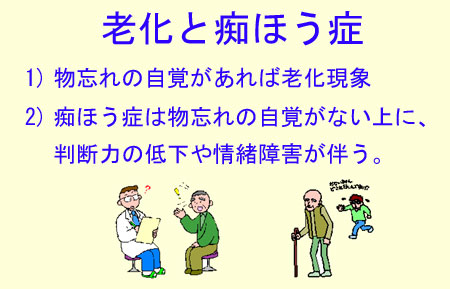

うっかり約束を忘れたり、物の置き場所を思い出せなくなると、自分がぼけてきたのではないかと心配になります。しかし物忘れの多くは老化現象によるもので、知能など精神機能の低下する認知症とは異なります。

物忘れの自覚があるのなら認知症の心配はほとんどありません。認知症では物忘れの自覚そのものがなくなります。

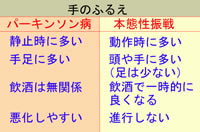

物忘れの診断の流れ(図1)

第一段階:脳外科疾患の除外

最近、急に物忘れがひどくなってきたという場合には、慢性硬膜下血腫や脳腫瘍などの脳外科疾患を疑わなければなりません。

高齢者では強く頭部を打った記憶がなくても軽い外傷程度で慢性硬膜下血腫を生じることがあります。高齢者が物忘れだけでなく、急にぼけてきた時には頭部CTを撮影することを忘れてはなりません。

また薬剤を常用している時には、薬剤の影響を考える必要があります。睡眠薬や抗不安薬などを服用していると物忘れの原因になることがあります。こうした原因の物忘れは適切な診断により回復が期待できる点で重要です。

第二段階:精神疾患の除外

中高年者では社会的および個人的なさまざまな事情によりうつ病や神経症が高頻度にみられます。これらでは集中力が散漫になる結果、物忘れが起こりやすくなります。

こうした病気では物忘れの自覚があるため、本人が物忘れを強く訴えます。また長谷川式簡易評価スケールではそれほど点数は低くなりません。抗うつ薬や抗不安薬が有効です。

第三段階:脳血管性認知症との区別

これからがいわゆる認知症になります。脳動脈硬化症による認知症(多発性小梗塞など)は日本人の高齢者に多くみられます。

脳MRIで脳血管障害が存在し、他の神経学的な所見が認められることがあります。高血圧症や糖尿病などの既往歴がありますが、進行は遅く仕事や社会的な役割は比較的こなせています。

第四段階:アルツハイマー病など神経変性性認知症との区別

アルツハイマー病など神経変性疾患に関しては現在のところ根治療法がなく、物忘れに対しても治療方法はありません。神経変性疾患としては、1~2年で急激に悪化している場合はクロイツフェルト・ヤコブ病の疑い、不随意運動があればレビー小体病やハンチントン病の疑い、無気力や軽犯罪歴をくり返す場合には前頭側頭葉型認知症(ピック病)などの疑いがあります。

こうした所見がなく認知症が長期にわたって徐々に悪化していき、脳MRIやSPECTで特徴的な所見があればアルツハイマー病と診断されます。

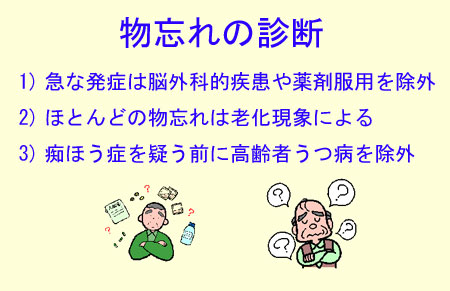

老化と認知症(図2)

高齢者の増加とともに、高齢者の精神障害が増加しています。65歳以上の高齢者の約6%に認知症があり、また約6%にうつ病があると推定されています。2000年現在の65歳以上の高齢者人口は2170万人で、それぞれ約130万人の患者がいると計算されます。

物忘れが気になり始めると認知症にならないか心配になります。物忘れだけでなく、他の精神機能たとえば判断力の低下、情緒障害(感情の起伏が激しくなったり逆に気分が落ち込んで元気がなくなった)を伴っていれば、認知症やうつ病による物忘れなどが疑われます。

認知症ではこのような症状は本人には分からないのがふつうで、家族などが気がつき診察室を訪れるようになります。物忘れの自覚があれば認知症の可能性は少ないと考えられます。

年をとると人の名前が出てこないという悩みをよく聞きますが、人の名前のような固有名詞だけの物忘れは、正常な加齢現象と考えられます。日常生活で最も急速に物忘れが起こりやすいのは数分前から数日前までの比較的最近のできごとで、誰に会ったかどうか、薬を飲んだかどうか、貴重品などをどこにしまったかなどが思い出せなくなります。

これに対し、すぐ前のできごと(今見せたものが何だったかなど)の記憶はふつうの物忘れでは障害されませんが、認知症では障害されてきます。長い数週から何十年にもわたるできごとの記憶は、物忘れの進行とともにさまざまな程度に障害されるようになります。

認知症の物忘れの特徴は新しく体験した出来事ほど忘れてしまい、忘れたこと自体も覚えていません。加齢による物忘れでは忘れるのは物事に一部だけで、忘れてもヒントが与えられれば思い出すことができます。

物忘れを起こす原因としては加齢の他に、認知症やうつ病など精神疾患があげられますが、器質的な疾患(物忘れを起こす基礎疾患があるもの)が原因で物忘れを起こしてくることがあります。

代表的なものは長期のアルコール多飲後に脳症が発症し、その脳症から回復した後に病的な物忘れを起こしてくるもの(コルサコフ症候群といいます)、ヘルペス脳炎、(前交通)脳動脈瘤破裂後に起こるもの、頭部外傷後に起こるもの などがあげられます。

高齢者のうつ病

高齢者にはうつ状態は多くみられます。高齢者のうつ病は若い年齢層と比べて定型的なうつ症状がみられないことがあります。その状態を表す言葉として、ほほえみうつ病、仮面うつ病、うつ病性仮性認知症(偽認知症)などがあります。うつ病の治療により物忘れなどの症状が改善するため診断は重要です。

ほほえみうつ病は、感情の落ち込みが少ないうつ病で、表情は穏やかでとてもうつ症状があるとは思えなくても行動力が落ちてしまい、考える内容が暗く悲観的になりがちです。感情の落ち込みよりも、不安感やあせりが前に出てくる場合もあります。

仮面うつ病は、うつ感情をほとんど訴えることなくいろいろな身体症状(さまざまな内科的な訴え)を訴えるものを指します。うつ症状が身体症状によってマスクされているため自分自身もうつ病という自覚がありません。内科の診察室ではまれならず遭遇する病状です。

うつ病性仮性認知症(偽認知症)は、うつ病のために一見、認知症の症状を示すものです。高齢者で認知症を心配して神経科を受診する人の中に、うつ病性仮性認知症の患者が多くいるといわれています。

これはうつ病による感情の落ち込みと集中力の低下などから、覚えたり考えたりする意欲が低下するため起こります。細かく観察すると表情の弱々しさ、自信のなさが認められますが、認知症患者では無関心、深刻さに欠ける、苦悩感がないなどの点で違いが認められます。

早期診断の重要性

認知症を起こす代表的疾患であるアルツハイマー病では脳に病理組織的な変化が起こってきます。この変化は認知症の症状が発現する前から進行しているため、早期診断と早期治療が認知症の症状の進行を遅らせるためにも重要です。

周囲の人が物忘れや認知症の症状などに気がついたときには、早期に専門医の診断を仰ぐ必要があります。