- 家庭の医学 -

よく見られる大人の病気

脳脊髄液減少症

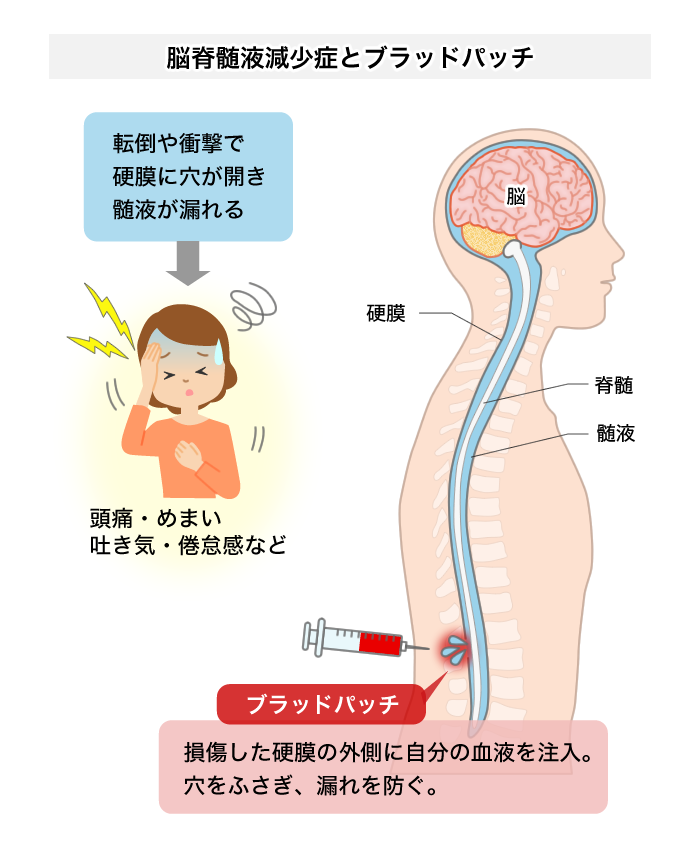

脳や脊髄を被う硬膜に穴があき、髄液が減少して頭痛やめまい、吐き気、倦怠感が現れ、立っているのも苦痛になる病気、これが脳脊髄減少症です。

交通事故やスポーツなどの衝撃のほか、出産のいきみなどで起こることもありますが、原因不明のこともあります。

髄液の減少で脳の位置が下がり、脳と頭蓋骨をつなぐ血管や神経が引っ張られてこれらの症状が起こると言われます。おとなだけでなく子どもでも起こることが知られるようになってきました。

一方、その有効な治療法として、自分の血液を注射してふたをする「ブラッドパッチ」が保険適応となり、治療法として確立されてきました。

脳脊髄液減少症を疑うべき特徴は、起き上がると激しい頭痛が起こる「起立性頭痛」です。髄液が漏れる場所は、脊髄の背中から腰にかけてが多く、ブラッドパッチでは損傷している硬膜周辺に患者自身の血液を注射します。

硬膜の外に注射すると、凝固作用のため血液が固まりかさぶたのようになり、硬膜の穴をふさいで修復することになります。

適切に診断と治療が行われると、症状は劇的に改善します。脳脊髄液減少症は年間約1万人が新たに発症すると言われますが、MRIや放射性物質を使って脊髄液の漏出が分かるのは1~2割程度とされます。緊張型頭痛やくも膜下出血などと誤診されることもあります。

脳脊髄液減少症は子どもでも起こります。思春期に多い自律神経失調症神経の乱れの「起立性調節障害」や心因性と誤診されることもあります。子どもの例は増加傾向にあります。

画像では確認できないが脳脊髄減少症が疑われる子どもでは、水分を十分に取って2週間ほど安静にする保存的治療が行われます。子どもではこのような保存的治療が有効なことが多いことが知られています。

脳脊髄減少症が疑われるものの、画像で漏出が見つからない場合も多く見られます。この場合は保険治療が適応できないのが現状で、診断基準などの改善が望まれます。